Исторический проект

«Перемен требуют

наши глаза»

«Перемен требуют

наши глаза»

Ещё в ноябре 1825 года случился дворцовый переворот, о котором

не принято говорить. Именно он сделал возможным такое масштабное восстание 14 декабря. Но кто и зачем устроил этот переворот? И показано ли это в сериале?

не принято говорить. Именно он сделал возможным такое масштабное восстание 14 декабря. Но кто и зачем устроил этот переворот? И показано ли это в сериале?

Незамеченный

переворот

Как было

в сериале?

в сериале?

Николай Павлович,

брат императора

брат императора

Александр I,

император

император

А как

в реальности?

в реальности?

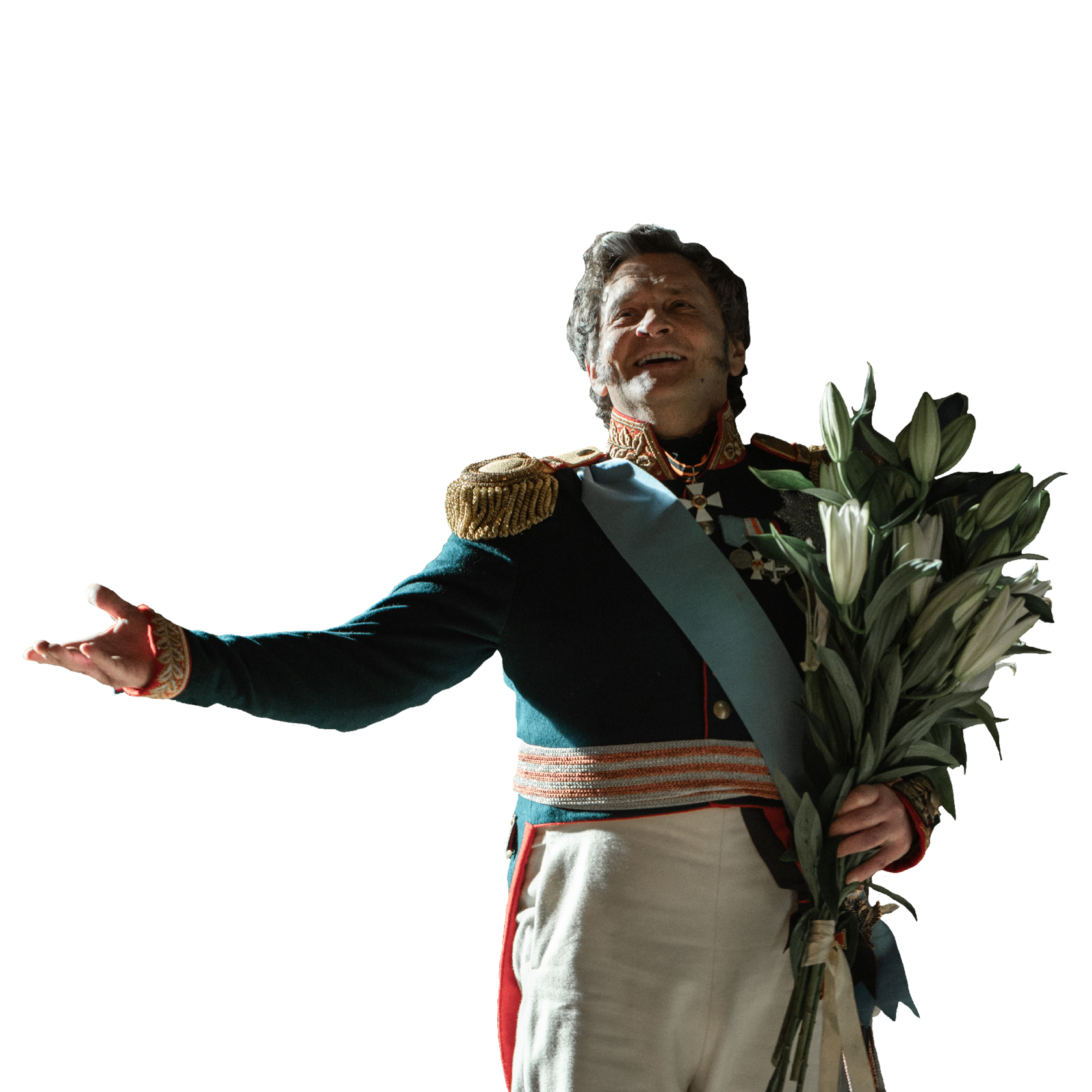

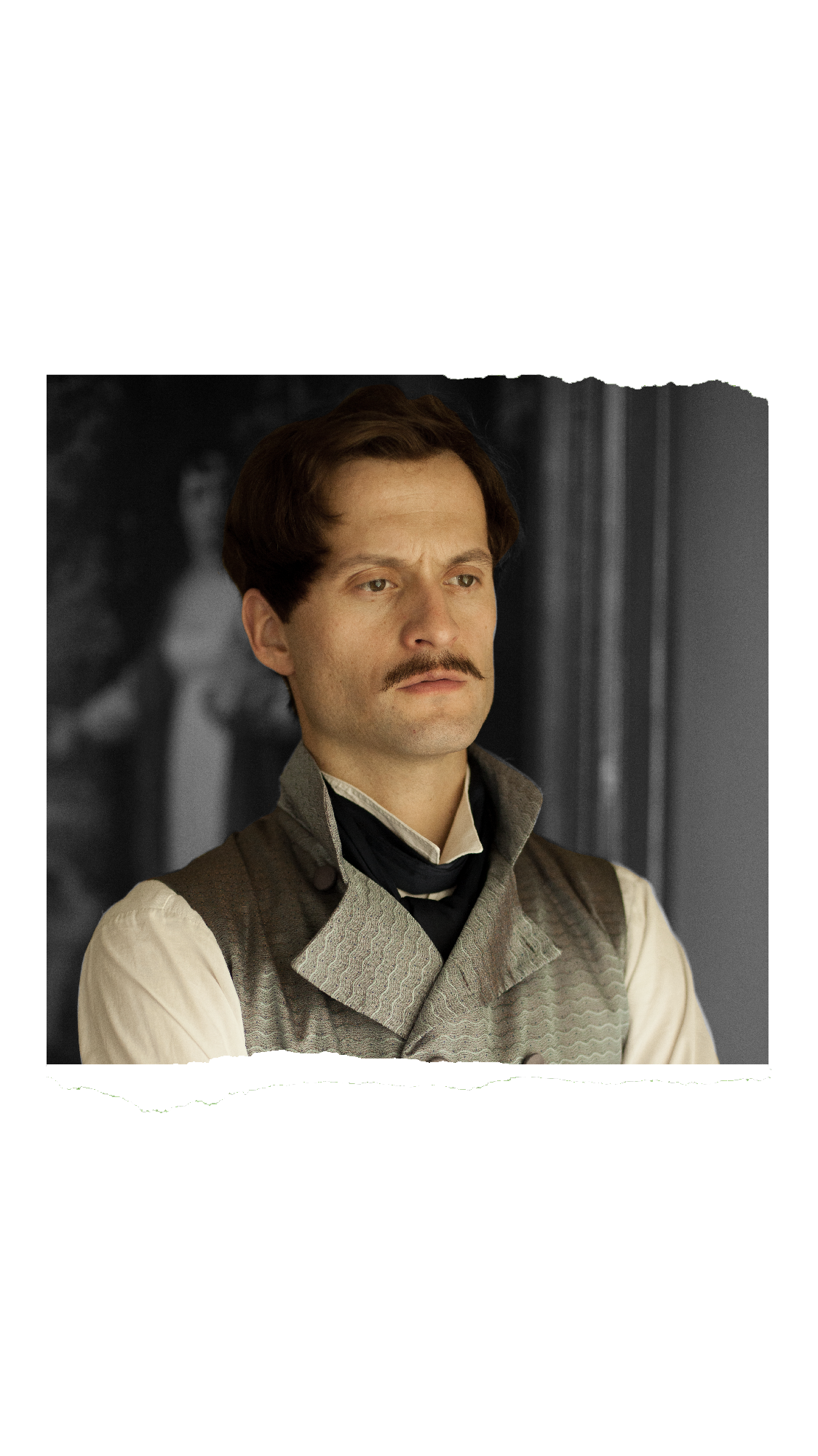

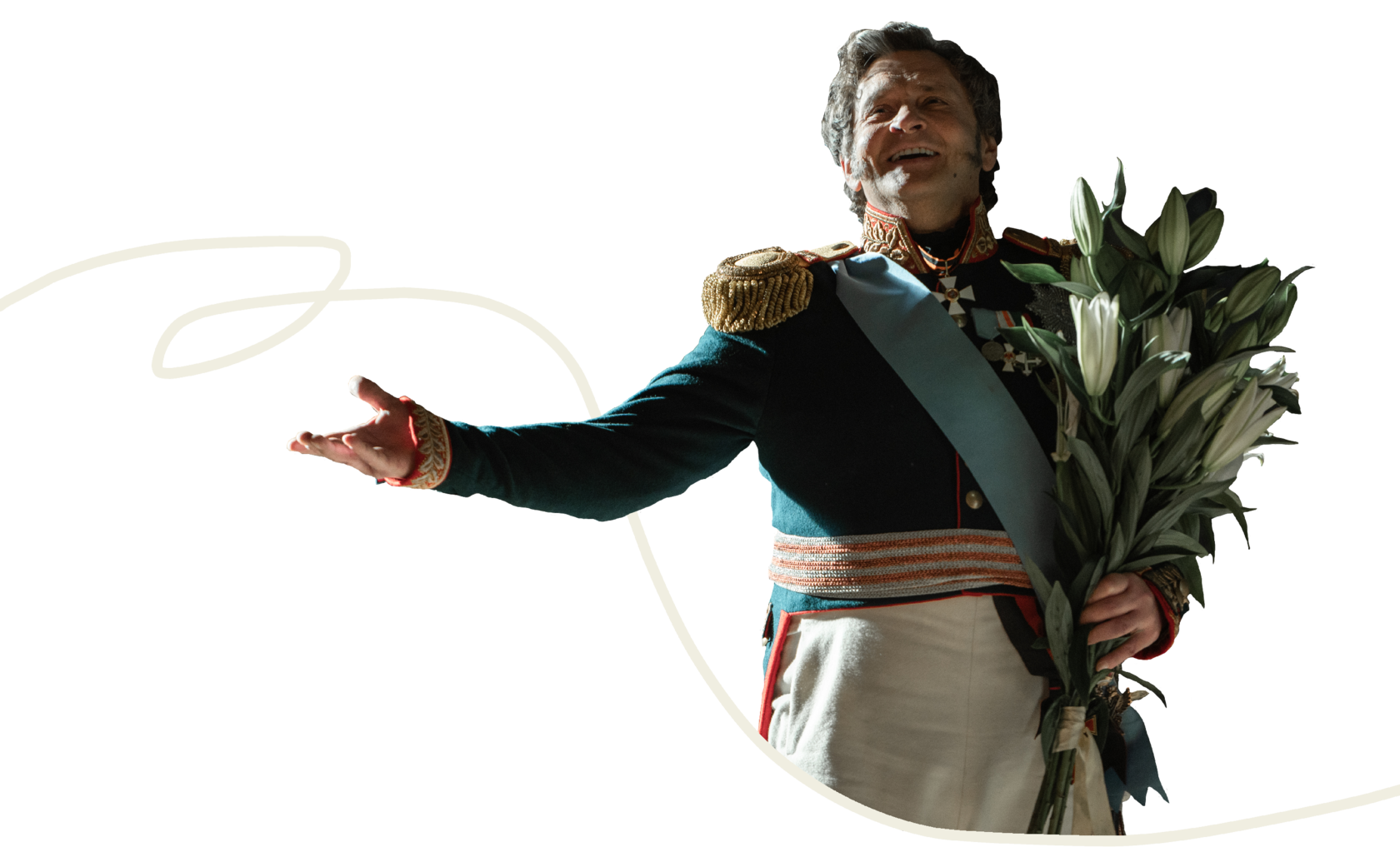

Граф Милорадович,

генерал-губернатор

Санкт-Петербурга

генерал-губернатор

Санкт-Петербурга

Константин,

брат императора

брат императора

Екатерина

Телешева,

балерина

Телешева,

балерина

Петербург

Варшава

Милорадович, когда

Николай захотел

вскрыть манифест

Николай захотел

вскрыть манифест

Милорадович ведет

Николая на присягу

Николая на присягу

Пётр Каховский,

декабрист

декабрист

Кондратий Рылеев, декабрист

Граф Аракчеев,

русский политик

русский политик

Литература:

1. Декабристы. Мятеж реформаторов / Яков Аркадьевич Гордин. СП6.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 2021. 624 с. (+ вклейка, , 16 c.).- (Тайны русской истории); стр. 127-132, 142-147, 153-155, 184-185, 281-284, 355-365

2. Белоусов М.С. Незамеченный дворцовый переворот // Вестник Санкт- Петербургского университета. История. 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 79–97.

3. Белоусов М.С. Государственный совет и политический кризис междуцар- ствия // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2022. Т.67. Вып.4. С.1078– 1100.

1. Декабристы. Мятеж реформаторов / Яков Аркадьевич Гордин. СП6.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 2021. 624 с. (+ вклейка, , 16 c.).- (Тайны русской истории); стр. 127-132, 142-147, 153-155, 184-185, 281-284, 355-365

2. Белоусов М.С. Незамеченный дворцовый переворот // Вестник Санкт- Петербургского университета. История. 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 79–97.

3. Белоусов М.С. Государственный совет и политический кризис междуцар- ствия // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2022. Т.67. Вып.4. С.1078– 1100.

Литература, которую

мы использовали

мы использовали

В четвёртой серии в Царском селе Александр I говорит Николаю, что подписал указ, по которому Николай – будущий наследник, так как Константин наследовать престол отказался. Однако публиковать этот указ Александр пока что не намерен.

По воспоминаниям Николая, летом 1819 года (то есть чуть раньше, чем в хронологии сериала) между ним и Александром I состоялся разговор, в котором император объявил, что Николай будет императором после него, поскольку у

Александра нет детей, а Константин наследовать отказался. Разговор потряс Николая. Спустя 4 года (16 августа 1823 г.) император Александр подписал манифест о передаче престола Николаю, однако не опубликовал его (вероятно, боялся заговора против себя в случае, если открыто нарушит систему

наследования – он хорошо знал об ужасах эпохи Дворцовых переворотов). Манифест должен был быть немедленно обнародован только после его смерти.

Константин и правда быть императором никогда не хотел, он боялся участи своего отца Павла, убитого заговорщиками, к тому же, был женат на женщине далеко не царских кровей, а императрицей не могла быть женщина простого

происхождения.

Александра нет детей, а Константин наследовать отказался. Разговор потряс Николая. Спустя 4 года (16 августа 1823 г.) император Александр подписал манифест о передаче престола Николаю, однако не опубликовал его (вероятно, боялся заговора против себя в случае, если открыто нарушит систему

наследования – он хорошо знал об ужасах эпохи Дворцовых переворотов). Манифест должен был быть немедленно обнародован только после его смерти.

Константин и правда быть императором никогда не хотел, он боялся участи своего отца Павла, убитого заговорщиками, к тому же, был женат на женщине далеко не царских кровей, а императрицей не могла быть женщина простого

происхождения.

В начале пятой серии Михаил Андреевич Милорадович сообщает Николаю о смерти Александра l и просит присягнуть на верность новому государю

Константину. Николай помнит, что по неопубликованному указу наследником должен быть он, но Милорадович говорит ему, что указ недействителен. Николай присягает Константину.

Константину. Николай помнит, что по неопубликованному указу наследником должен быть он, но Милорадович говорит ему, что указ недействителен. Николай присягает Константину.

25 ноября в Петербурге стало известно о тяжёлой болезни Александра (он находился в Таганроге). Этим вечером в Аничковом дворце Николай сообщил

Милорадовичу и другим генералам о своих правах на престол. А точнее –

о существовании манифеста, который необходимо вскрыть сразу после смерти императора, поскольку имя наследника указано именно там. Но Милорадович неожиданно возразил Николаю, что тот никак не может наследовать в обход Константину, аргументируя это тем, что народ сочтёт такую передачу власти незаконной и начнутся волнения. Но на самом деле Милорадовича волновали не общественное мнение, не возможность бунта. У него была совсем другая

мотивация, об этом – далее.

Через два дня после этого напряжённого разговора, 27 ноября, в Зимнем дворце во время молебна Милорадович доложил Николаю, что Александр умер.

Милорадович буквально взял Николая за руку и повёл присягать Константину. Николай понимал, что не должен это делать, но выбора у него не оставалось – Милорадович ясно дал ему понять, что вся гвардия подчиняется ему как генерал-губернатору. Стоит помнить, что почти весь прошлый век был эпохой дворцовых переворотов, когда монархов ставила на престол и смещала с него именно гвардия. Конечно, Николай испугался давления Милорадовича и его почти прямых угроз – ведь и его собственный отец погиб от рук гвардейцев.

Под чутким руководством Милорадовича, задыхаясь от рыданий, великий князь произнёс слова присяги Константину.

В Госсовете, где хранился манифест, о его существовании напомнил Александр Голицын, который когда-то сам лично его писал по просьбе Александра и был одним из гарантов сохранности этого завещания покойного императора. Но Милорадович, войдя в зал, где заседал совет, заявил, что войско уже присягнуло Константину (это и правда было так – невиданный случай, когда армию при давлении генерал-губернатора привели к присяге раньше, чем

государственные учреждения – обычно делают наоборот), а значит, должны присягать и сенаторы. И завещание Александра не вскрыли!

Не допустив князя к престолу, он совершил «тихий переворот», который

впоследствии стал виной волнений в стране. Генерал-губернатор смог

осуществить переворот, потому что ему подчинялась вся армия, а Николаю не

подчинялся практически никто, кроме, разве что, лично ему преданного егерского полка. В высшем свете к Николаю относились лучше, чем к Константину (Константина в высшем свете вполне справедливо считали истеричным самодуром), но высший свет фактически ничего не решал, он

не имел силы, оружия – в отличие от военных.

Милорадович ясно осознавал, что в случае, если Николай всё же взойдёт на престол, он не простит генерал-губернатору такое унижение, не простит этот «тихий переворот». А значит он, Милорадович, лишится всех своих ролей и будет отстранён от занимаемых должностей. Милорадович очень рисковал – он делал всю ставку на Константина и силу гвардии, которая полностью подчинялась ему. Но, плетя заговор против Николая, он подумать не мог, что цесаревич Константин откажется занять трон уже после того, как ему присягнёт империя.

Милорадович хотел посадить на трон Константина, чтобы быть при его правлении вторым человеком в империи, ведь великий князь не любил заниматься государственными делами. При Николае генерал-губернатор не мог мечтать о таком положении, да и он не хотел оказаться в подчинении у человека, который был настолько младше по возрасту, «не нюхал пороха». Тогда как Константин был не только его ровесником, но и ближайшим другом и боевым товарищем – они вместе прошли Отечественную войну 1812 года.

Милорадовичу и другим генералам о своих правах на престол. А точнее –

о существовании манифеста, который необходимо вскрыть сразу после смерти императора, поскольку имя наследника указано именно там. Но Милорадович неожиданно возразил Николаю, что тот никак не может наследовать в обход Константину, аргументируя это тем, что народ сочтёт такую передачу власти незаконной и начнутся волнения. Но на самом деле Милорадовича волновали не общественное мнение, не возможность бунта. У него была совсем другая

мотивация, об этом – далее.

Через два дня после этого напряжённого разговора, 27 ноября, в Зимнем дворце во время молебна Милорадович доложил Николаю, что Александр умер.

Милорадович буквально взял Николая за руку и повёл присягать Константину. Николай понимал, что не должен это делать, но выбора у него не оставалось – Милорадович ясно дал ему понять, что вся гвардия подчиняется ему как генерал-губернатору. Стоит помнить, что почти весь прошлый век был эпохой дворцовых переворотов, когда монархов ставила на престол и смещала с него именно гвардия. Конечно, Николай испугался давления Милорадовича и его почти прямых угроз – ведь и его собственный отец погиб от рук гвардейцев.

Под чутким руководством Милорадовича, задыхаясь от рыданий, великий князь произнёс слова присяги Константину.

В Госсовете, где хранился манифест, о его существовании напомнил Александр Голицын, который когда-то сам лично его писал по просьбе Александра и был одним из гарантов сохранности этого завещания покойного императора. Но Милорадович, войдя в зал, где заседал совет, заявил, что войско уже присягнуло Константину (это и правда было так – невиданный случай, когда армию при давлении генерал-губернатора привели к присяге раньше, чем

государственные учреждения – обычно делают наоборот), а значит, должны присягать и сенаторы. И завещание Александра не вскрыли!

Не допустив князя к престолу, он совершил «тихий переворот», который

впоследствии стал виной волнений в стране. Генерал-губернатор смог

осуществить переворот, потому что ему подчинялась вся армия, а Николаю не

подчинялся практически никто, кроме, разве что, лично ему преданного егерского полка. В высшем свете к Николаю относились лучше, чем к Константину (Константина в высшем свете вполне справедливо считали истеричным самодуром), но высший свет фактически ничего не решал, он

не имел силы, оружия – в отличие от военных.

Милорадович ясно осознавал, что в случае, если Николай всё же взойдёт на престол, он не простит генерал-губернатору такое унижение, не простит этот «тихий переворот». А значит он, Милорадович, лишится всех своих ролей и будет отстранён от занимаемых должностей. Милорадович очень рисковал – он делал всю ставку на Константина и силу гвардии, которая полностью подчинялась ему. Но, плетя заговор против Николая, он подумать не мог, что цесаревич Константин откажется занять трон уже после того, как ему присягнёт империя.

Милорадович хотел посадить на трон Константина, чтобы быть при его правлении вторым человеком в империи, ведь великий князь не любил заниматься государственными делами. При Николае генерал-губернатор не мог мечтать о таком положении, да и он не хотел оказаться в подчинении у человека, который был настолько младше по возрасту, «не нюхал пороха». Тогда как Константин был не только его ровесником, но и ближайшим другом и боевым товарищем – они вместе прошли Отечественную войну 1812 года.

Михаил Андреевич встречает разгневанного сенатора Мордвинова, который упрекает Милорадовича, что тот незаконно заставил Николая присягнуть Константину. Мордвинов уверяет генерал-губернатора, что Сенат присягать

Константину не будет. По мнению Милорадовича же все решит гвардия, которой сам он и управляет в силу своей должности: «У меня вот тут [стучит по карману на груди] 60 тысяч гвардейских штыков».

Константину не будет. По мнению Милорадовича же все решит гвардия, которой сам он и управляет в силу своей должности: «У меня вот тут [стучит по карману на груди] 60 тысяч гвардейских штыков».

В записках Зотова фигурирует разговор Милорадовича с Шаховским, где генерал-губернатор действительно говорит о том, что располагает 60 тыс. штыками. Это, определенно, указывает на принуждение и давление со стороны Милорадовича.

Посыльный отправляется в Варшаву, чтобы передать Константину просьбу принять престол и заверения Милорадовича в дружбе.

Но Константин занять престол категорически отказывается.

Но Константин занять престол категорически отказывается.

К Константину в Варшаву (Константин – наместник в Царстве Польском, и, соответственно, жил в его столице) приехал Михаил, самый младший брат Александра, Константина и Николая. И Константин действительно категорически

отказался принять престол! Даже при том, что ему уже присягнул Петербург. Более того, он привёл к присяге Николаю (!) Варшаву. При этом он отказался и прислать официальное отречение, или приехать в Петербург и отречься

публично – о своём отречении он сообщил только в личных письмах Николаю, а также на словах – Михаилу.

Почему Константин не отрёкся официально – вопрос спорный до сих пор. Вероятнее всего, боялся ехать в Петербург из-за возможного гвардейского заговора (после убийства отца это стало главным страхом его жизни), к тому же, был зол на Николая за то, что тот присягнул ему, зная о манифесте Александра (не знал же он о давлении Милорадовича!). Да и не было раньше случаев, чтоб император в России отрекался – и было не очень понятно, как это должно осуществиться юридически.

Естественно, Николай боялся, что из-за отсутствия официального отречения Константина начнутся волнения в высшем свете и в народе – собственно, так и произошло.

отказался принять престол! Даже при том, что ему уже присягнул Петербург. Более того, он привёл к присяге Николаю (!) Варшаву. При этом он отказался и прислать официальное отречение, или приехать в Петербург и отречься

публично – о своём отречении он сообщил только в личных письмах Николаю, а также на словах – Михаилу.

Почему Константин не отрёкся официально – вопрос спорный до сих пор. Вероятнее всего, боялся ехать в Петербург из-за возможного гвардейского заговора (после убийства отца это стало главным страхом его жизни), к тому же, был зол на Николая за то, что тот присягнул ему, зная о манифесте Александра (не знал же он о давлении Милорадовича!). Да и не было раньше случаев, чтоб император в России отрекался – и было не очень понятно, как это должно осуществиться юридически.

Естественно, Николай боялся, что из-за отсутствия официального отречения Константина начнутся волнения в высшем свете и в народе – собственно, так и произошло.

Николай узнает про заговор в Петербурге. Через несколько дней, вопреки своему страху перед Милорадовичем, он передаёт Сенату «волю покойного императора», то есть сообщает, что наследником престола является именно он, и

просит собрать совет. Милорадович категорически отказывается. Он считает, что истинный император – Константин – должен приехать из Варшавы и занять престол. Николай возражает, что брат его не приедет, и указывает на то, что в стране заговор. Здесь он впервые общается с Милорадовичем резко и уверенно, упрекает его в бездействии и даже намекает на возможную причастность генерал-губернатора к заговору.

Узнав о восстании, Михаил Андреевич понимает серьезность происходящего и сам меняет манеру общения с Николаем: «Но мне неизвестно об этом. Но у нас достаточно сил защититься от всех посягательств, Ваше Высочество».

просит собрать совет. Милорадович категорически отказывается. Он считает, что истинный император – Константин – должен приехать из Варшавы и занять престол. Николай возражает, что брат его не приедет, и указывает на то, что в стране заговор. Здесь он впервые общается с Милорадовичем резко и уверенно, упрекает его в бездействии и даже намекает на возможную причастность генерал-губернатора к заговору.

Узнав о восстании, Михаил Андреевич понимает серьезность происходящего и сам меняет манеру общения с Николаем: «Но мне неизвестно об этом. Но у нас достаточно сил защититься от всех посягательств, Ваше Высочество».

Николай узнал о существовании заговора 10 декабря от Аракчеева. Николай немедленно сообщил об этом Милорадовичу с требованием к нему, как к генерал-губернатору, срочно принять меры. Однако генерал-губернатор ничего не предпринял (не арестовал никого из известных заговорщиков, не установил наблюдение за квартирой Рылеева, который значился в списке заговорщиков,

представленном Николаю), потому что хотел использовать вскрывшийся заговор в своих целях – всё-таки не дать Николаю взойти на престол. А великий князь не мог заставить генерал-губернатора заставить повиноваться своим приказам,

потому что не имел при себе «60 тыс. штыков». Милорадович надеялся, что сможет воспользоваться заговором, договориться с гвардейцами и солдатами. Но он не учёл, насколько радикальными были идеи и желания декабристов.

Они желали Конституции, смены государственного строя, а Михаилу Андреевичу хотелось всего лишь посадить на трон своего друга Константина…

представленном Николаю), потому что хотел использовать вскрывшийся заговор в своих целях – всё-таки не дать Николаю взойти на престол. А великий князь не мог заставить генерал-губернатора заставить повиноваться своим приказам,

потому что не имел при себе «60 тыс. штыков». Милорадович надеялся, что сможет воспользоваться заговором, договориться с гвардейцами и солдатами. Но он не учёл, насколько радикальными были идеи и желания декабристов.

Они желали Конституции, смены государственного строя, а Михаилу Андреевичу хотелось всего лишь посадить на трон своего друга Константина…

Объявлена переприсяга Николаю Павловичу. Этим моментом решают воспользоваться мятежники. Милорадович сам присягает Николаю, а затем едет поздравить с днём ангела свою возлюбленную балерину — Екатерину Телешеву. Пока мятежные полки уже строятся на Сенатской площади, Екатерина танцует танец для своего главного зрителя — Михаила Андреевича. В этот момент к ним

врываются и сообщают о начавшемся восстании.

врываются и сообщают о начавшемся восстании.

После неудач в попытках добиться от Константина официального отречения, видя, какую опасность в виде волнений и заговоров несёт затянувшееся муждуцарствие, Николай решился назначить на 14 декабря переприсягу.

Утром сам Милорадович присягнул Николаю. Балерина Екатерина Телешева в действительности была возлюбленной генерал-губернатора, и утром 14 декабря в полной парадной форме, Милорадович и правда отправился на завтрак к своей возлюбленной. На визите у Телешевой Михаила Андреевича уведомили о начавшихся волнениях, которых он скорее ждал, чем опасался.

Утром сам Милорадович присягнул Николаю. Балерина Екатерина Телешева в действительности была возлюбленной генерал-губернатора, и утром 14 декабря в полной парадной форме, Милорадович и правда отправился на завтрак к своей возлюбленной. На визите у Телешевой Михаила Андреевича уведомили о начавшихся волнениях, которых он скорее ждал, чем опасался.

Милорадович приезжает на Дворцовую площадь, где находится Николай. Император требует от генерал-губернатора срочно навести порядок.

Милорадович лично едет на Сенатскую площадь и обращается к восставшим солдатам. Он говорит: «Отныне наш государь – Николай Павлович. Мы с вами люди служивые и наш долг – служить государю и России». Затем умоляет солдат уйти с площади и начинает ими командовать. «Стоять! Смирно! Налево! В казармы шагом марш!». Часть солдат подчиняется ему, как вдруг раздается выстрел. Каховский стреляет в Милорадовича. Затем князь Оболенский

пронзает генерал-губернатора острым штыком. Это потрясает всех собравшихся.

Ночью Милорадович умирает.

Милорадович лично едет на Сенатскую площадь и обращается к восставшим солдатам. Он говорит: «Отныне наш государь – Николай Павлович. Мы с вами люди служивые и наш долг – служить государю и России». Затем умоляет солдат уйти с площади и начинает ими командовать. «Стоять! Смирно! Налево! В казармы шагом марш!». Часть солдат подчиняется ему, как вдруг раздается выстрел. Каховский стреляет в Милорадовича. Затем князь Оболенский

пронзает генерал-губернатора острым штыком. Это потрясает всех собравшихся.

Ночью Милорадович умирает.

Когда солдаты Московского полка взбунтовались, они ещё на выходе из своих казарм серьезно ранили нескольких генералов. Это показало Милорадовичу, что он имеет дело не просто с заговором, а с настоящим страшным бунтом, где всем нет дела до чинов, где не будет уважения к генерлитету – а ведь до этого он надеялся договариваться с заговорщиками! Но теперь он понял, что все вышло из-под его контроля. До этого Милорадович не шёл против заговора, так как желал с помощью восстания добиться своих целей – поставить Константина на престол. Теперь же он оказался в тяжёлой и глупой ситуации, когда ему было необходимо защищать права на престол Николая, которому он сам изначально и помешал на него взойти. Генерал-губернатор, осознавая, что новый император отправит его в отставку после всего произошедшего, решил совершить яркий поступок, чтобы отличиться перед Николаем, сделать невозможной свою

будущую отставку, опалу.

И прежде всего поэтому он вышел на Сенатскую площадь говорить

с восставшими (хотя, безусловно, причиной тому была и его огромная личная храбрость). Но, надеясь отговорить бунтующих от кровавого мятежа и тем самым

спасти себя, Михаил Андреевич погиб от пули Каховского.

будущую отставку, опалу.

И прежде всего поэтому он вышел на Сенатскую площадь говорить

с восставшими (хотя, безусловно, причиной тому была и его огромная личная храбрость). Но, надеясь отговорить бунтующих от кровавого мятежа и тем самым

спасти себя, Михаил Андреевич погиб от пули Каховского.

Анастасия Кругликова

руководитель

Андрей Рутуль

верстальщик

Алина Шатохина

автор, помощник

верстальщика

верстальщика

Продолжение разбора сериала

от «Союза Печатников»

от «Союза Печатников»

Милорадович, когда

Николай захотел

вскрыть манифест

Николай захотел

вскрыть манифест

Милорадович ведёт Николая на присягу

Литература,

которую

мы использовали

которую

мы использовали

Николай,

брат императора

брат императора

Александр I,

император

император

Пётр Каховский,

убийца Милорадовича

убийца Милорадовича

Константин,

брат императора

брат императора

Кондратий Рылеев,

декабрист

декабрист

Граф Аракчеев,

русский политик

русский политик

Милорадович и его возлюбленная Екатерина

Телешева

Телешева

Анастасия Кругликова

Литература:

1. Декабристы. Мятеж реформаторов / Яков Аркадьевич Гордин. СП6.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 2021. 624 с. (+ вклейка, , 16 c.).- (Тайны русской истории); стр. 127-132, 142-147, 153-155, 184-185, 281-284, 355-365

2. Белоусов М.С. Незамеченный дворцовый переворот // Вестник Санкт- Петербургского университета. История. 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 79–97.

3. Белоусов М.С. Государственный совет и политический кризис междуцар- ствия // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2022. Т.67. Вып.4. С.1078– 1100.

1. Декабристы. Мятеж реформаторов / Яков Аркадьевич Гордин. СП6.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 2021. 624 с. (+ вклейка, , 16 c.).- (Тайны русской истории); стр. 127-132, 142-147, 153-155, 184-185, 281-284, 355-365

2. Белоусов М.С. Незамеченный дворцовый переворот // Вестник Санкт- Петербургского университета. История. 2021. Т. 66. Вып. 1. С. 79–97.

3. Белоусов М.С. Государственный совет и политический кризис междуцар- ствия // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2022. Т.67. Вып.4. С.1078– 1100.